岂止“一锅白菜”而已

一

那天,曾问教授道:“到台北故宫看什么?”

“可看的宝藏实在太多,然而倥偬之间,择其精要者,不过‘一锅白菜’而已。但是,想看到这些罕物,终究还是要讲一个缘分的。尚不知道你是否有此缘分。” 教授刚从台湾归来,一板一眼,如是回答。

是三年前的事情了。当年年底,将随团访问台湾,按照行程,有新年元日参观台北故宫的安排。临行之前,为了备足功课,便抽空拜访了这位国学教授。见我真心请教,教授从硕大的书案上抬起头来,噏动着嘴唇,认真地回答。

“可以说得具体一些吗?”我嗫嚅地问道。教授用绒布擦了擦厚厚的镜片,戴上眼镜,直视着我,沉默着,不再多说一个字。圆圆的镜片罩住了他的半张圆脸,镜片之上是沟壑纵横的额头,那里面隐藏着的应该就是满腹的学问,是好几屋子的典藏秘笈。

于是,带着狐疑,我踏上了访台的路程,并走进了颇有几分神秘感的台北故宫博物院。真是幸运,恰好赶上台北故宫博物院为纪念“中华民国百年华诞”举办“精彩100——国宝总动员”特展。

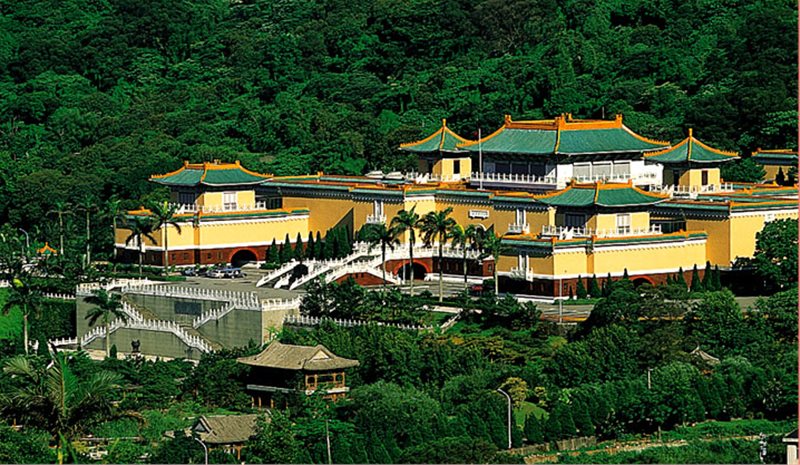

翻检一部民国历史,我们知道,中华民国于1912年开国之后,基于民主的理念,将帝王所属之收归全民共享,同年即在国子监成立了历史博物馆;1914年集中辽宁盛京和热河行宫的文物,成立了古物成列所;1924年清帝被逐出皇宫后,随即查收紫禁城典藏,并于次年国庆日成立了故宫博物院,局部开放以供民众参观。抗日战争以及三年内战期间,为避战火,所珍藏的文物几经精选装箱,辗转播迁,北平、南京、四川、台湾,直至1965年以古物陈列所所属历史博物馆文物为主的中央研究院,和以紫禁城文物为主的故宫博物院,在台北外双溪共同组成“国立故宫博物院”,方成为举世闻名的中华文化的宝库与艺术殿堂。台北故宫博物院的典藏,承袭自宋、元、明、清之宫廷宝藏,即历代国家府库中珍藏的“国宝”概念的总和,再加上民国以来捐赠、购藏的新增文物,煌煌然有68万件之多,是中华民族8000年文化史中器物、书画、古籍的瑰宝,也涵盖着有清一代朝廷督导的美术工艺与典章档案之菁华。当我们于暮色之中来到台北外双溪时,一缕晚霞穿过云罅投射到了那一大片黄墙碧瓦的古典建筑群上,显得格外的辉煌壮丽;我们拾阶而上的每一步,竟又显得有些迟滞与沉重,或许,那是源自一种神圣的文化引力所致。

从68万件文物中精选出132组件在此次特展中亮相,真正称得上是精品中的精品。从介绍中得知,精选出的这132组件文物,按照其功能意义、创新技法、文物内涵、艺术特质,分为礼乐典范、金匮宝笈、工艺创新、盛世极品、翰墨光华、丹青瑰��等六大模块呈现,倾注了布展者的诸多的心血与智慧。当我们怀着极大的兴致想细细品鉴,以饱眼福,充分地享受历史文化以及艺术美感的盛宴时,工作人员却悄悄地告知:“离闭馆的时间不足两个小时了。”看来,国学教授所言之“倥偬”,真是有所根据的。于是,只好改变策略,除对于自己感兴趣的文物作细致品赏外,其它的只能作走马观花状。

二

现在,我终于能够得以近距离的观赏到了国学教授所说的“一锅白菜”了,何其幸运!

教授所说的“一锅”,指的就是毛公鼎。初看之下,觉得毛公鼎实在简朴,并无甚特异之处:半球形的器身立于三蹄足之上,口沿上有两个宽厚的立耳,器身光素,仅在口沿下方有一圈精简的重环纹以及一道凸弦纹作为装饰,远没有殷商时期青铜重器上装饰的繁缛诡秘的兽面以及动物纹饰显得精美华贵。但是,就是这样的一尊简朴的铜鼎,仍然被列为国之重器,长期受到史学界以及文化界的青睐,究其原因,是其器腹内壁上长达500字的铭文,作为见证西周宣王中兴的原始史料,可谓意义重大,价值连城。毛公是周宣王的叔父,铭文的前半段是宣王对毛公的训诰之辞,历述宣王于即位之初缅怀文王、武王享有天命、开创基业的过程,他即位之后对天命存有戒慎恐惧之心,极思振作积弊已久的朝政,于是便请其叔父毛公统领百官,谐和四方,并使毛公族人组成禁卫军,以保护其安全;铭文的后半段详细记载宣王给予毛公的丰厚赏赐,除特许其征税外,另有赐予毛公用以祭祀的美酒和玉器,以及一套符合其身份的命服和驷马豪车;毛公于铭文末尾表达了对宣王的感谢,并愿以此鼎传之于后世,使子孙不忘先人之伟业。此篇铭文除真实地反映了西周时期的行政与典章制度外,也为不见于文献记载的毛公提供了详实的史料。铭文以古雅精奥的文风表达了宣王对毛公的谆谆告诫和殷殷期待,其任重道远之情今日读来仍令人动容。著名史学家屈万里先生曾经评赞此铭道:“足抵《周诰》一篇……其史料价值,尤在今本《尚书•周诰》之上。”在清楚了毛公鼎的文献价值之后,再一次看去,忽又觉得其简朴端正的器形,器壁上所铸就的浑厚古朴的铭文,铭文中所流露出来的朴实敦厚的文风等,如同天作之美,谐和一致,使此宝鼎越发显得庄重肃穆,因而能够更加凸显出宣王与毛公励精图治、中正平和的精神气质。

毛公鼎的出土与流转,也是有着一段曲折离奇的故事的。据载,毛公鼎自清道光二十八年(1814年)在陕西岐山县偶然出土后,便成为藏家觊觎的对象,之后历经多位藏家与权贵的转手秘藏,后来便到了清末重臣端方手中。端方殁后,宝鼎被其家人质押于银行,抗战前为文史大家叶恭绰所得,并携至上海家中。上海沦陷后,叶恭绰转赴香港,其收藏仍然留置于上海。此时,叶恭绰一爱妾有吞占其家产之念,匆忙之中,叶恭绰便委托其侄子叶公超赶到上海,取回宝鼎,并嘱咐其“日后不得用它变卖,不得典质,尤其不能让它出国,有朝一日,可以献给国家”云云。不料,叶妾私欲膨胀,情急之下,欲获鱼死网破之效,遂向日本宪兵队密告了藏鼎一事,叶公超随即被捕,并遭到了刑讯逼供;最后,叶公超密告家人仿制了一尊假鼎呈现给日人,才算躲过劫难,并携带宝鼎逃回香港交还乃叔。1940年底香港沦陷后,叶恭绰再次携鼎返沪,后因贫病交迫遂将宝鼎质押于银行,被沪上巨商陈泳仁赎出。抗战胜利后,陈氏将宝鼎献呈国家,从此宝鼎始得归入中央研究院。国共内战爆发后,宝鼎又随大批文物一并运往台湾,最终成为台北故宫博物院的镇馆之宝,为世人所瞩望。眼睛在品赏毛公鼎的时候,脑海里翻卷着的却是其流转播迁的过程,其中不乏人事兴替、家族盛衰、刀光剑影、血雨腥风的传奇经历,既有觊觎攫取的歹念,也有毁家纾难的壮举,而这一切又给毛公鼎本身赋予了更多的人文情怀与文化内涵。品赏之下,不禁感慨系之,唏嘘难抑。

“翠玉白菜”也是台北故宫博物院的镇馆之宝。自1924年故宫博物院成立并对平民百姓开放伊始,这棵叶绿梗白、鲜活欲滴、叶片上还停留有两只昆虫的翠玉白菜,就博得了民众们喜爱,每一次展出都会被观众们团团围住,啧啧叹奇,久久不忍离去,成为了广大观众最初的也是最难以忘怀的美感体验。从典藏编号透露出来的信息可知,白菜原是清末永和宫中的摆设,而永和宫的女主人就是光绪皇帝的瑾妃。据此推测,这棵白菜很有可能就是瑾妃的陪嫁。如果真是陪嫁,那么,这颗美轮美奂的白菜就有着极为深刻的内涵了——叶青梗白寓意清白,即人品的纯洁无瑕;叶片上的螽斯与蝗虫,则寓意多产,即多子多福,子孙绵延之意。文献记载,瑾妃是礼部侍郎长叙之女,满洲镶红旗人,光绪十四年(1888年)与其妹妹同时选入宫中,成为光绪皇帝的嫔妃,其妹妹就是因触怒慈禧而被迫害致死的珍妃。虽然,在后来的风雨飘摇的社会环境与倾轧斗狠的宫廷生活中,瑾妃的命运较之妹妹珍妃要好得多,其好美食、好丹青的宫内生活,多少也有一些雅致和情调,但其终生乏嗣、中年而殁、殁后墓葬被盗的结局,终究不是这课翠玉白菜的美善的寓意所期望的。

在中国人的传统文化意识中,玉本身就是具有灵性的珍贵的材质,而琢磨玉料成为器物则又相当地费心、费神、费工、费时,讲究的就是一个量材就质,即顺应玉材自然天成的形态与色泽,通过工匠们的个性化的创意,巧妙地协调天意与人意,精心雕刻成既出人意料、又在情理之中的艺术作品。这棵白菜,就是以一块半绿半白的翠玉为材质雕刻而成的。严格的说,其材质并非上乘,因为其中不乏瑕疵与斑块,如果制成玉璧、手镯等饰物,肯定难称人意;但是,聪慧的匠人经过构思,选择了白菜这个主题,不仅恰如其分地运用了材质的自然的色泽分布,也让裂痕藏进了曲曲折折的叶缘和叶脉之中,使斑块也成了区别不同水感的元素,觉得白菜似乎受过霜寒,完美地呈现出一种缺憾之美,更加增添了几许的真实感与趣味性。

当时,一位同行者嘀咕道:“真想伸手去摸一摸呀!”

“可远观而不可亵玩焉。”我悄声提醒她说。

三

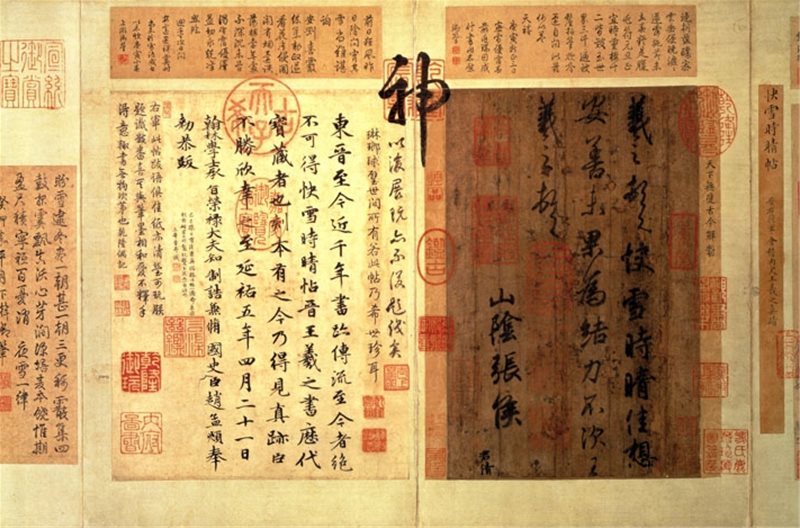

尽管有着充分的心理准备,但当我驻足于《快雪时晴帖》展板之前时,依然觉得因为激动而脸颊有些发烫,心律有些加速。书圣王羲之的真迹今天实在是难以寻觅到了,以至于后人的摹本也都成了皇宫中的秘藏,《快雪时晴帖》也不例外。王羲之工诗善画,尤擅翰墨,将秦篆汉隶各种不同的笔法,融于真行草体之中,兼撮众法,备成一家,终为万世宗师。其书法作品在东晋时即为当世所重,历代内府均有收藏,惟其真迹历经战乱、毁损与摹制,源流难溯,真伪莫辨。《快雪时晴帖》最早著录在唐代张彦远《法书要录》卷三《褚遂良右军书目》中,惟记载其行数为六行与今本四行相左,故学界普遍认为今本《快雪时晴帖》应为唐人根据皇室收藏的真迹所作的精摹本,至于真迹之下落,或许如同《兰亭序》一样,成为文化史上的永久之谜了。该帖以行书写成,纸本墨迹。纵二��三厘米,��十四点八厘米,四行,共二十八字,句读如下:“羲之顿首:快雪时晴,佳!想安善。未果为结,力不次。王羲之顿首。山阴张侯。”译成白话就是:“王羲之拜上:快雪过后天气放晴,佳妙。想必你可安好。事情没有结果,心里郁结,不详说了。王羲之拜上,山阴张侯启。”显然,其内容是王羲之写他在大雪初晴时的愉快心情以及对友人的问候,书文并茂,短短二十八字,显示出和谐中妙合造化的意境,于行书中带有楷书笔意,笔势上以圆笔藏锋为主,神态自如,从容不迫,起笔收笔,转换提按,似山蕴玉,不耀锋芒,精神内敛,骨力中藏;结体以正方形为主,平稳饱满,时敛时放,能含能宕,寓刚健于妍丽之中,寄情思于笔端之上,后人有“圆劲古雅,意致优闲逸裕,味之深不可测”之评。因此之故,历代列为珍品,清乾隆皇帝更将此贴与王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》同收于养心殿西暖阁内,并御书匾额“三希堂”,且将此贴列为首位,视为“天下无双,古今鲜对”之秘宝。台北故宫博物院于1984年也正式将此贴列为“国宝”级文物,选入首批“故宫书画菁华名品”之中。立于书帖之前,心动情动之下,便也不由自主地伸出右手的食指,应和着书帖中字迹的起笔、运笔、勾连以及收笔等笔势,一连模拟了数遍,愈发觉得其“神乎技矣”。

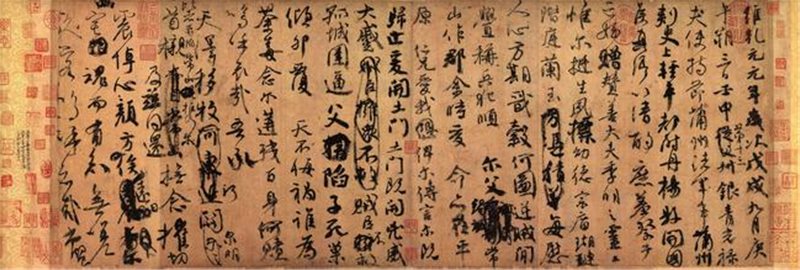

转身数步,又一幅至为珍贵的墨迹吸引住了我的眼睛,凭借着仅有的一些文化知识判断出,这就是唐代颜真卿的手书真迹《祭侄文稿》。颜真卿是唐代书法大家,在当时已是举世公认,其所创立的楷书之典范号称“颜体”,至今仍是书家的法式。据说唐玄宗曾向颜真卿请教书法秘诀,云:“朕稍有闲暇,辄提笔练字,怎么就达不到爱卿之水平呢?”颜真卿昂首回答:“此无他,字如其人耳。人正则字正。”唐玄宗一脸尴尬,只好顾左右而言他。可见颜真卿的道德、人品、学问、书艺等,确实为一时之冠。其实,不独颜真卿一人,整个颜氏家族,人人公忠体国,个个义薄云天,在抗击安史叛乱时,前仆后继,满门忠烈。这篇《祭侄文稿》就是最好的证明。

《祭侄文稿》又称《祭侄季明文稿》,颜真卿五十岁时所书,计二十五行,共二百三十字。这篇文稿追叙了常山太守颜杲卿父子一门在安禄山叛乱时,挺身而出,坚决抵抗,以致“父陷子死,巢倾卵覆”、取义成仁之事。颜季明为颜杲卿第三子,是颜真卿的堂侄。其父与颜真卿共同讨伐安禄山叛乱时,他往返于常山、平原之间,传递消息,使两郡联结,共同效忠唐室。其后常山郡失陷,颜季明横遭杀戮,归葬时仅存头颅。颜真卿临棺哀悼之际,悲愤交加,援笔作文,情不自禁,一气呵成此稿。故宫博物院的工作人员轻声向我们介绍说,《祭侄文稿》的文献价值之重要,自不待言,其书法艺术之精湛,尤臻于妙境。概括言之,有如下三个方面:其一是圆转遒劲的篆籀笔法。即以圆笔中锋为主,藏锋出之。此稿厚重处浑朴苍穆,如黄钟大吕;细劲处筋骨凝练,如金风秋隼;转折处,或化繁为简、遒丽自然,或刹笔狠重,戛然而止;连绵处,笔圆意赅,痛快淋漓,似大河直下,一泻千里。其二是开张自然的结体章法。此稿一反“二王”茂密瘦长、秀逸妩媚的风格,变为宽绰疏朗的结体,点画外拓,弧形相向,顾盼呼应,形散而神敛。字间行气,随情而变,不计工拙,无意尤佳,圈点涂改随处可见。在不衫不履的挥写中,生动多变,可以强烈地感受到刚烈耿直的颜真卿感情的起伏和渲泄。行笔忽慢忽快,时疾时徐,欲行复止。字与字上牵下连,似断还连,或萦带娴熟,或断笔狠重;或细筋盘行,或铺毫直下,可谓跌宕多姿,奇趣横生。集结处不拥挤,疏朗处不空乏,可谓疏可走马,密不透风,深得“计白当黑”之意趣。行与行之间,则左冲右突,欹正相生,或纽结粘连,或戛然而断,一任真性挥洒。尤为精彩的是末尾几行,由行变草,迅疾奔放,一泻而下,大有江河决堤的磅礴气势。至十八行“呜呼哀哉”,前三字连绵而出,昭示悲痛之情已达极点。从第十九行至篇末,仿佛再度掀起风暴,其愤难抑,其情难诉。写到“首榇”两字时,前后左右写了又改,改了���写,仿佛置身于���感旋风之中,长歌当哭,泣血哀恸,一��至末行“呜呼哀哉尚飨”,令人触目惊心,撼魂震魄。其三是渴涩生动的墨法。此稿渴笔较多,且墨色浓重而枯涩,其艺术效果与颜真卿当时撕心裂肺的悲恸情感恰好达到了高度的和谐一致。《祭侄文稿》本不是作为书法作品来写的,由于作者心情极度悲愤,情绪难以平静,错舛之处增多,时有涂抹,但正因为如此,整幅字写得凝重峻涩而又神采飞动,笔势圆润雄奇,姿态横生,纯以神写,得自然之妙。通篇波澜起伏,时而沉郁痛楚,声泪俱下;时而低回掩抑,痛彻心肝,堪称动人心魄的悲愤之作。所以,元代张敬晏曾题跋道:“告不如书简,书简不如起草。盖以告是官作,虽楷端,终为绳约;书简出于一时之意兴,则颇能放纵矣;而起草又出于无心,是其手心两忘,真妙见于此也。”元代艺术家鲜于枢更赞之为“天下第二行书。”

我发现,在工作人员低声解说的时候,周围也渐渐地聚拢起了一圈参观的人群,男男女女,老老少少,静静悄悄的,一边谛听,一边审视着展板上横挂的颜真卿的手迹,从他们紧闭的嘴唇或用手轻轻拭去眼角泪水的细微的举动中,不难揣度出其内心所激荡而起的情感浪花。一时间,我自己也感到有一股热血不断地向头顶涌动。这哪里仅仅是在欣赏一件书法作品,简直就是一场生动的爱国主义教育课程,其情感的震撼力,文化的吸引力,民族精神的感召力,强大无比,动人心魄。也正是基于此次的欣赏体验,在海南中学筹建“国粹管”时,我再三要求将一幅高清仿真的《祭侄文稿》陈列于最为显眼的一面展板上,供学生们瞻顾品赏。当然,这已经是一年之后的事情了。后来有一位官尊位显的文化官员来学校视察时,对此看了半晌,临走前貌似专家一样的说:“也就是一幅赝品。假的!”闻听,我脱口而出:“我们对传统文化的热爱之心是真的!我们对忠贞爱国者的景仰与敬重之情也是真的!颜氏真迹存放在台北故宫,你能弄来啊?”从此,再也不愿看到该文化官员的园脸阔嘴,乃至其走起路来弓背哈腰的身影。

四

所展出的“丹青瑰宝”中,多为大家之作,经典名画,诸如阎立本的《萧翼赚兰亭图》、范宽的《谿山行旅图》、宋徽宗的《池塘秋晚图》、钱选的《桃枝松鼠》、仇英的《汉宫春晓》、董其昌的《夏木垂阴图》等,约略算之,约有三四十幅之多,件件皆为精品。我知道,若不是有幸遇到此次为百年盛典所举办的特展,这些丹青瑰宝,终其一生也难得睹其真容。不过,或许因为年代久远的缘故,有的画作已经漫漶不清,有的色泽已变得黯然,加之自己艺术修养不高,天分愚钝,悟性亦低,欣赏不出它们的好处来,便在这些展品面前匆匆一过,没有多做流连。但是,即便匆匆一瞥之间,有一幅画作竟也深深地印入到了脑海之中,至今难以湮灭。画面之上是秋风呼啸的旷野,枯枝折倒,残叶飘零,小草伏地,一片萧瑟之中,两只灰喜鹊在扑翅鸣叫,一只顶风飞来,一只刚攀在树枝上,目光均向下凝视,并作展翅威吓状,原来在残枝败草之中,有一只褐色的野兔正回头向它们张望。不过灰喜鹊对野兔并不具威胁性,所以野兔面对灰喜鹊的大惊小怪似的举动,表现得相当宁静而祥和。画家善于捕捉瞬间即逝的情节,让禽兔两者之间的互动跃然纸上,并配之以风吹草动的环境气氛,给观赏者以身临其境的感觉。场景萧瑟寒凝,画面动感十足,却是自然界寻常生命景象的再现,体现出画家对生活观察的细致,令人回味无穷。事后才回忆起来,这幅画作就是宋代画家崔白的《双喜图》,早在中学时代就从艺术课本的图录上观赏过它。于是悟到,崔白之所以能够绘制出这幅在中外艺术史上都难得一见的即时自然情景的杰作,除了具有精湛的绘画技能外,还有着对于社会生活以及自然生态的细致观察。只有如此,方有经典问世,大家出现;古今同理,概莫能外。

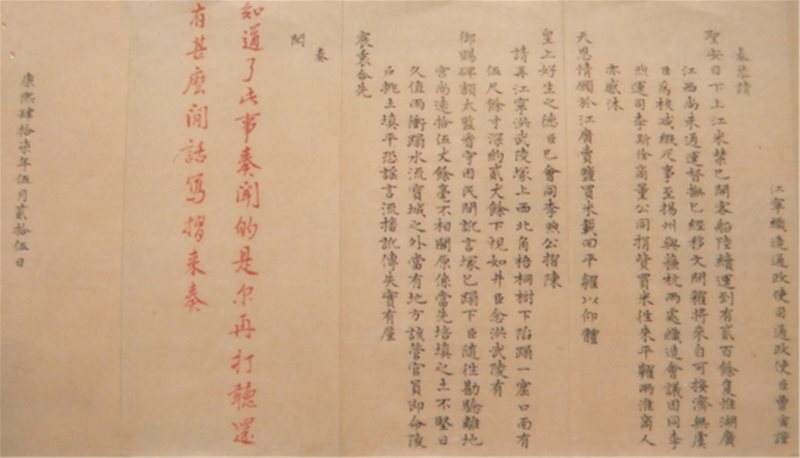

即将闭馆的提示声音温柔地响了起来,不得不和宋徽宗、唐伯虎、董其昌这些艺术巨匠们匆匆告别,抓紧时间向“金匮宝笈”展室走去,眼睛略过宋刻元版以及清代秘本,最后停留在了康熙、乾隆二帝的硃批奏折上面。青年时代,我曾耗费十年时间,痴迷并研究《红楼梦》这部巨著。因为研究《红楼梦》的缘由,进而研究曹雪芹的家谱、身世、变故以及书里的名物与风物等,而展柜里的康熙硃批就是曹雪芹的祖父曹寅的奏折,当时,我激动得眼睛都要发直了。奏折上用墨笔恭楷写道:“江宁织造郎中臣曹寅谨奏:恭请皇上万安。陆月初陆日得接捷报,江宁士庻军民尽颂圣主功高汤武,德并轩辕,大兵未及百日荡灭葛尔丹。齐赴朝天宫,建醮庆祝圣安,悬望南巡,瞻仰天颜。臣寅目击万姓欢呼,犬马不胜欣忭,只缘职守所羈,料理水陆二运,缎疋告竣,即星驰进京。谨此预请圣安。康熙叁拾伍年陆月初捌日。”康熙在其奏折之上,硃批道:“朕亲统六师,过沙漠瀚海,北征葛尔丹,皆赖上天之眷佑,旬有三日内,将厄鲁特杀尽灭绝,北才永无烽火,天下再不言兵矣。”据介绍,这是台北故宫博物院所藏的最早的一件汉文硃批奏折。奏折表明康熙三十五年(1696年)六月六日,江宁织造郎中曹寅得知康熙平定葛尔丹之乱后,向康熙表示庆贺,报告江南一带的官员和百姓闻讯也举行了庆祝活动,自己待处理妥江南缎疋运送的工作后,将进京请安等事宜。而康熙的硃批则豪情满怀,踌躇满志,胜利之君,帝王气概,从文字间汩汩然自然流露。从中,也真实地反映出了君臣二人之间亲密的私人情谊,是研究清代吏治和宫廷制度、曹氏家族兴替的不可多得的珍贵史料。康熙的硃批共六行,四十八字,行楷书之,隽秀流利,呈现出的是一团妩媚温和的气象,有的字竟以简体写就,亦可窥见康熙当时心情的愉悦、性格的率直与洒脱,仅从书法艺术角度看,也是一幅不可多得的珍品。

至于展出的雍正皇帝的这份硃批奏折,则更为生动有趣了。雍正即位后,为强化君权,积极整饬吏治,奏折的使用则更为普遍与制度化。当时,除了地方官员有感谢皇恩的“谢恩折”、奏报一般行政事务的“奏事折”、报告机密事情的“密折”外,尚有向皇帝请安用的“请安折”。雍正初年,浙江观风整俗使王国栋呈上了一份“请安折”,其内容甚为简单,云:“浙江观风整俗使臣王国栋恭请皇上圣安。”恭楷墨笔,仅有十七个字。而雍正的硃批是“朕安。此朕几案上所污,恐汝恐惧,特谕。”原来雍正喜爱喝茶,即便硃批奏折时,也有随时饮用茶水的习惯。就在他硃批王国栋的这份“请安折”时,一不留神将茶杯倒翻了,硃批“朕安”二字之后,又担心有关部门节外生枝,因奏折受污而误会王国栋对皇上不恭,使其受到惩处,便又提笔写了另外的一行字,主动说明了奏折污损的缘由。可见这份硃批奏折也有着极大的史料价值,它一方面反映出了雍正个人的生活习惯,凸显出当时奏折制度下各级官员须慎重维护公文的规定,也生动的说明雍正即位后在整饬吏治方面,不惜严刑峻法的同时,也有着丰富的人文情怀,其人性中也是有着温情脉脉的一面的。

非常清楚这两份硃批奏折的史料价值与艺术价值,手里端着相机,不免技痒起来,在经过工作人员的允准之后,关掉相机的闪光灯,隔着展柜的玻璃,翻拍了这两件稀世珍藏,尽管因曝光不足而显得有些漫漶,也不妨成为我的珍贵的藏品。因为,我终于存留住了一份念想,也存留住了一份情感。“岂止‘一锅白菜’而已!”后来,当我向国学教授讲述起起在台北故宫的所观所感时,教授睁圆了镜片后面的双眸,嗫嚅了好久,低声喃喃道:“缘分!你比我有缘分,真的有缘分!”“是有��分,但��少福分啊。”我心里暗想。何以言之?此次展出的132组件文物中,我只是较细致的欣赏了“一锅白菜”、三幅书画和两件硃批,那剩余的125组件瑰宝,尤其是博物院中所收藏的68万余件珍品,哪一件背后没有一段曲折动人的故事呢?其中应该蕴含着海量的文化信息吧!何时有缘一瞻英姿,尽赏芳容呢?奢望而已。“但是,这奢望却又是多么的美好啊!” ——我止不住又想。

2015年5月3日晚间,草于明斋。“五一“小休,虽是夏始春余时节,室外气温已高达摄氏三十六度,酷暑难耐矣。谢却酬应,闭门读书,偶有佳思,便敲击键盘,遂有了以上这些文字。诗曰:远离饭店酒店,闭门即是深山。读书随处净土,幸福也很简单。