学高为师 德高为范

——读谭志龙先生《商承祚: 墨香遗海南》有感

2013年是海中建校90周年校庆,临近校庆关于海中的报道多了起来,其中7月15日海南日报周刊刊出的谭志龙先生撰写《商承祚:墨香遗海南》引人注目,用心读完,触动心灵,感慨万千。

作者是我的语文老师

文章作者谭志龙先生是我的高中语文老师。谭志龙老师不仅是我的语文老师还是我妈妈的语文老师(按辈分该叫老师爷的)。而且他也是海中校友。

谭老师1957年从海南中学考上中山大学,1961年大学毕业在琼台师范学校任课,我妈妈就是那时聆听他讲授语文课的。谭老师后来调到屯昌中学任教并当副校长,我有缘分成为谭老师的学生。那时谭老师的小女儿与我们是同班同学,谭老师的语文课总是引人入胜的,他的讲课风格跟他的恩师商承祚先生“声音洪亮,一字一板,吐字清晰纯正”相似,师出一门。那时我们同学最信服的就是谭老师那音正腔圆的普通话,朗诵起课文来抑扬顿挫,嗓音富有磁性。那时候我们这一代人普通话讲得好的并不多,好多同学是上大学才学普通话的,我有一客家同学老把历史系读成“拉屎系”。所以谭老师在同学们心目中威望是很高的。由于谭老师书教得好,后来被调到省教研室当教研员,他写的文章常见于报刊,并出版了许多专著,是当时我省中学语文权威。

学高为师、德高为范

谭老师《商承祚:墨香遗海南》文中提到的人物都是大家级人物,真正是学高为师、德高为范,是我们学习的楷模。

首先是商承祚先生,他是谭老师的老师,我的祖师爷。1982年和1988年,商老先后为海南两所著名中学———文昌中学和海南中学题写校名,为海南教育留下芬芳墨香。鲜为人知的是,1982年商老还为我的家乡“冠南书报社”题写社名。

谭老��文章中写到:“商承祚(1902-1991),字锡永,号契斋,广东番禺人。他是中山大学中文系的元老,是著名的古文字学家、考古学家、书法家、文物鉴定专家。商老出生在书香门第,其父商衍鎏是前清探花、著名学者,家学渊源深远。他从小酷爱古文字学,曾师从著名金石学家罗振玉,长期搜集整理甲骨、铜器等考古资料。1923年,他才21岁,便出版了成名作《段墟文字类编》。此后在60余年的学术生涯中,他先后在东南大学、中山大学、北平女子师范大学、北京大学、清华大学、金陵大学、重庆大学等院校任教。1948年后直至1991年逝世,他一直是在中山大学任教授。我是1957年考进中大中文系的,那时他正是中文系主任,是我进大学后最早聆听谆谆教诲的一位老师。”

“商老的书法成就超群卓越。中山大学许多主要建筑物,诸如“梁銶琚堂”“英东体育馆”等处的牌匾、碑额均为他所题写。”

1981年1月,中国书法家协会广东分会成立,商承祚先生任副主席。1983年,商承祚先生任广东书法家协会主席,并出版了《商承祚秦隶册》、《商承祚篆隶册》等专著,积极推动广东书法事业发展。

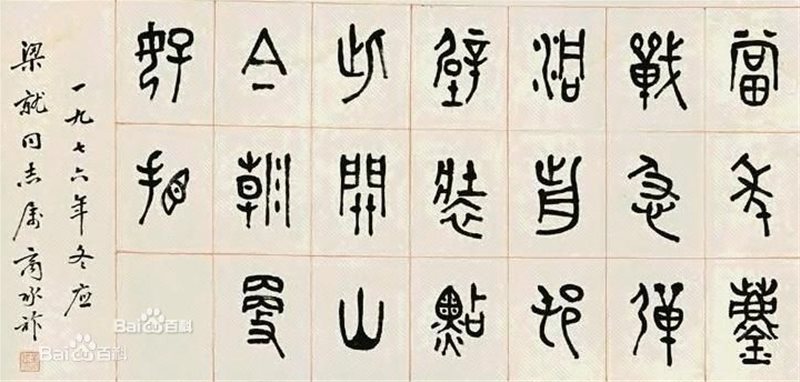

商承祚先生幼时在其父亲的影响下,研习唐楷,于颜体所得尤多,略参何绍基笔意,遒劲醇雅。后从罗振玉先生习甲骨文,追求契刻意趣,用笔如刀,古朴中有峻利之势。当然商先生最擅长的还是篆体,所作小篆,极其精美。

商承祚先生的书法

对商承祚先生的书法,在广东书坛有较大影响的张桂光先生这样说:“商老习篆取途《峄山》,上在溯商周,下及两汉,其作甲骨,超逸秀劲;其作金文,华贵雍容;其作小篆,柔和娴雅,要皆结体精严,行笔干练,体态自然。晚年钟情秦隶,创造出既浑穆雄奇而又婉通流畅、意趣盎然的一体风格,在隶书领域里独树一帜。题识所用行楷,遒劲凝练,秀颖醇雅,别具姿态。”这一总结十分精到。(张桂光,广东南海人,1948年生,华南师范大学中文系教授、汉语言文字专业博士研究生导师组组长。兼任广东省政协常委、中国古文字研究会理事、中国书法家协会理事兼评审委员、广东省书法家协会主席。)

敦笃亭

“商老的书法名气很大,他的父亲商衍鎏同样是一位书法大家。鲜为人知的是,商家父子两代都在海南留下墨宝。海口灵山福同村口的敦笃亭建于1911年,是爱国华侨钟锦泉为纪念父亲而建立的。“敦笃亭”匾额为康有��题写,亭��正���的四合式石碑上的千字铭文,就是商衍鎏所书。机缘巧合,70余年后,商承祚也为海南留下珍贵的笔墨:1982年和1988年,他分别为海南两所著名中学———文昌中学和海南中学题写校名。”

商承祚先生能在海南留下珍贵的笔墨,海中老校长邹福如先生功不可没,他独具慧眼,为两所学校提高了文化品位和历史韵味。文章中谭老师这样描述的:

1982年适逢文昌中学重修校门,身为校长的他希望能请到一位德高望重的书法家为学校题字。一位在中大读书的文中校友建议,何不试着请著名书法家、中大教授商承祚题呢。好是好,但商老当时已年逾八旬,邹福如觉得老人家可能不一定答应。没想到,老人很快就将题写好的校名请人捎了回来。此后,邹福如觉得无论如何要表示谢意,硬是请那位文中校友带了几包文昌椰子糖送给商老。

1988年海南建省,海南中学由“广东省海南中学”更名为“海南中学”,新校门按原来风貌扩建,此时已调任海南中学校长的邹福如再次想到请商老题写校名。邹福如说,学校恳请商老题写校名时,老人家不假思索,一口应承,并捋袖泼墨,一挥而就。两番求字,商老均不接受宴请,也不收取丝毫润资,挚爱教育的拳拳之心令人感动。邹福如还说了个小插曲,由于没有特别交代,1982年文昌中学校名是由左向右镌刻,1988年商老题写“海南中学”后,一再叮嘱行文要由右向左才有书香古韵。这四个篆体大字后来被很多刚入学的海中学子念成“学中南海”。

墨香芬芳的“冠南书报社”

我的家乡文昌市冠南村(福田自然村),属会文镇管辖,往东去不到一公里就是一大片绿色的红树林、海水养殖基地,再远眺就是碧蓝碧蓝的南海了。冠南虽说是村但比一般的镇都大,有近长一公里的街道,各种商店及商品琳琅满目,街上人来人往熙熙攘攘,街上最引人注目的两个地方就是“冠南书报社”和“冠南学校”。

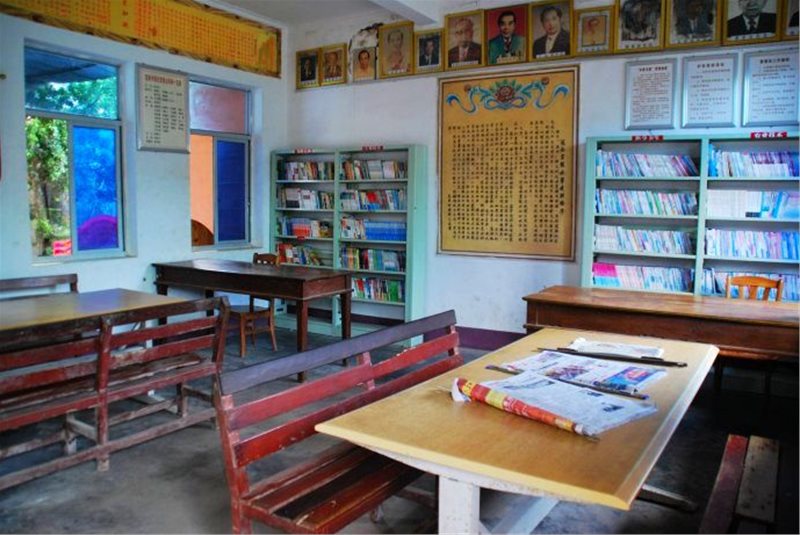

刚逛完集贸市场的乡亲们照例都要来到“老地方”转转,了解古今中外、乡里乡外大事。这“老地方”,不是喝茶的老爸茶店,也不是寻“牌友”的包厢。这里书香浓郁,是冠南无人不知晓的、传承了近百年的“冠南书报社”。这是一个普通的乡村书报社,每天都有乡亲们来读书看报、议论国家大事。可它又是那样不普通,历经近一个世纪仍然免费为乡亲们开放。

商承祚先生为冠南书报社题写的社名

“冠南书报社”是海南岛由海外侨胞捐造的一所最早的公共图书馆,始建于民国九年(1920年),由地方人士和海外侨胞王声章、林猷烈等创办,除了古籍图书外,还有左翼作家鲁迅、茅盾、冰心、的作品和《生活周刊》、《向导周报》、《新青年》、《现代青年》等进步刊物。在海南享有很高的声誉。但是“冠南书报社”在文化大革命期间被占,家私破坏,书刊流失,令人痛心。1982年,海外侨胞林猷昌、王茀诚、王大蔚、王士海、龙学品、王大师、梁振香等107人响应地方父老和广大乡亲的倡议,赞助7万元新建“��南书报��”楼(又名“怀乡楼”),同年,华侨们邀请商老为“冠南书报社”题写了社名。书报社设有藏书室、阅览室、会客室和卫生间等设施,藏书上万册,获得全省“先进文化室”称号。至今商承祚老先生���写的“冠南书报社”几个古色古香的大字高挂在书报社大门的上方,熠熠生辉。在冠南人看来,冠南书报社已经成为他们不可或缺的精神家园。

冠南书报社内的题字“欲知千古事,须读五车书”

每次从海中回家乡,或从家乡返校,都经过海中大门和“冠南书报社”。来来回回,日夜穿梭,总感觉到了这两个地方就等于到家了。这个“家”让我魂牵梦绕,是我成长,为之奋斗的地方。也让我体会到“大家”的风范,当老师总要让学生记住一些什么,悟出的一些什么,商承祚、商衍鎏老先生、邹福如校长、谭志龙老师就是我们的楷模。