一个如此美丽的中国

——看《飞虎队员眼中的中国》有感

在我小时候的印象当中,反映解放前尤其是抗战时期那段历史的影像,不用说,几乎全都是以黑白的色彩来呈现。这印象从哪来?显然是拜那时候看的一些老电影所赐,因为这些用黑白胶片所拍摄的电影,所反映的抗战时期其实就是一段战火纷飞,兵荒马乱的非常岁月,于是在战乱之下,一边是老百姓背井离乡,颠沛流离,过着悲痛苦难的生活,而另一边是英勇的八路军和新四军们在艰苦地抗击着日本鬼子及汪伪军。到电影的最后,总是在冲锋号的激励之下,我们的大部队以排山倒海之势奋不顾身地冲向敌人,胜利的旗帜高高飘扬,影片也随即结束。吾等小孩辈坐在底下心潮澎湃,即使所看到的那面旗帜是以黑白的颜色呈现,依然令我们激动万分。

就是因为长期在这些现今被称为“主旋律”电影的熏陶之下,我便一直以为抗击日本鬼子是共产党领导下的八路军和新四军的光荣任务,没国民党军队什么事。有一部经典抗战电影的一个经典桥段更是让我印象深刻,是这样的:冀北大地被日寇扫荡蹂躏,老百姓死伤惨重,于是当地的民兵队队长,即片中的男主角便挑灯夜读起毛主席的《论持久战》,当他读完后把房门一打开,只见太阳冉冉升起,于是激动人心的歌声响起:“太阳出来照四方,毛主席的思想闪金光,太阳照得人身暖,毛主席思想的光辉照得那心里亮,照得那心里亮…..”所以不要怪我有偏见,当时的宣传工具都这么讲,我们也只能这么信,国民党也抗日吗?你瞧电影里的国民党反动派一个个长得獐眉鼠眼,歪瓜劣枣的样子,他们除了叛国投敌,曲线救国投奔汪伪就不干过什么正经事,他们也抗日?不管你信不信,我当时反正是不信的。

到了读中学,历史课本里说到国民党军队在抗战时期于正面战场上顽强抗击日寇,我总算才相信国民党也是抗战的。唉,不当的宣传真是害人啊!可能因为当时“左”的思想尚未完全清除,在课本上对于国民党的抗日过程都采用春秋笔法,能省则省,反而一再强调国民党始终在消极抗战,导致祖国半壁河山很快沦落在日寇的铁蹄之下,甚至1944年还出现一次豫湘桂大溃败!在此一内容的最后,课本用了很长的篇幅讲到在抗战中,我们的抗战军民在英明的共产党领导下,同仇敌忾,利用神出鬼没的游击战术,英勇消灭日军,为抗战的胜利做出不可磨灭的贡献,我们抗战的共产党队伍一直是抗日战争的中流砥柱!如此看来,抗战的胜利是我们共产党队伍取得的,没国民党军队什么事,更没有美国鬼子什么事!

后来上了大学,而且居然阴差阳错读了个历史专业,于是在泡图书馆博览群书的过程当中,小时候受那些“红色经典”电影误导落下的偏见,中学时读历史课本种下的傲慢,都统统被涤荡干净。是的,国民党军队也在抗战,而且为此付出了巨大的牺牲和惨重的代价;更令人匪夷所思的是,“美帝国主义”也在抗战后期大力支持我们的抗战事业!记得在上《抗日战争史》这门专业课时,负责上此课的是长得有点慈眉善目的系主任,他做了一个很有意思的陈述后让我们做判断,他说:有人说抗战胜利是“共工”的结果,而有人则说是“蒋干”的,更有人说是“苏武”,甚至有人说是“屈原”,你们觉得是?

这太有意思了,因为我等学历史的都知道,“共工”是传说中的人物,用在此是指“共产党功劳”的意思;而“蒋干”则是三国里的人物,有关于他的经典段落是《蒋干中计》,蒋干用在此是指抗战是国民党蒋介石干的;而“苏武”和“屈原”是大家都很熟悉的历史人物,一个牧羊,一个投江,这里是指抗战胜利是苏联出兵和美国投原子弹的结果。他居然很巧妙地将他们镶嵌在里面。记得我们当时都在乱猜且争论不休,不过最后长得弥勒佛似的系主任说了一番让我们胆战心惊的话,他说:“其实整个抗战要说功劳最大的应该是国民党军队和太平洋战争爆发后对我们中国大力支持的美国,他们所付出的牺牲和作出的功绩是无法用言语所表达的,你们尽可以去翻阅有关中国远征军和美国飞虎队的材料,其中结论尽由你们自己得出。”

现在回想起此事,仍然感谢给我们自由学术气氛的系主任,愿他一切安好!

后来我翻阅了大量的有关资料,可能是因为当时在学术上已经不再受“左”的束缚,所以此类文档都被大量解密披露公开,“中国远征军”的历史逐渐被国人所了解并深刻认识,而“飞虎队”的历史也更清晰地走入我们的视线。这可是一段尘封已久的珍贵历史。

我想到了小时候看过的一部电影,名字就叫做《一个美国飞行员》,拍摄于1979年,现在回头想想,它必定是为了那年年初中美正式建交而拍摄的。电影的故事情节很简单,说的是一个美国飞行员驾驶的飞机被日寇击落,飞行员跳伞后被我方游击队所救,后来历经艰险将他保护并将之送回国。影片的结尾,此飞行员在若干年之后回到中国,见到了他日夜思念的救命恩人,电影在热泪纵横,百感交集中结束。我最近在网上搜了一下这部电影,居然找到并重温了一遍,但观后感觉并不佳,因为此部电影不过就是个应景之作,线索很单一不说,而且还缺乏对时代人物背景的交代,为什么我们的抗战战场上会出现美国人?他为谁而战?国民党或共产党?一切都稀里糊涂。它只是一味强调中美人民曾经结下了深厚的战斗友谊,这确实是有一点“为赋新词强作愁”的成分。

不过从电影中人物身份来判断,这位美国飞行员应该属于“飞虎队”队员无疑。“飞虎队”是怎么回事?现引自崔永元《我的抗战》一书之介绍:

1939年的中国,全面抗战进入相持阶段,东南沿海各省已被日军全部占领,国民政府迁都重庆。随着战事的发展,中国空军迫切需要加强空军力量。1940年11月,蒋介石委派美籍空军顾问陈纳德和空军作战部长毛邦初前往当时还没同日本开战的美国,谋求得到一批作战飞机并招募一批美籍飞行人员。

1941年4月15日,罗斯福总统签署了一项密令:向中国提供100架P—40B新式战斗机,并且允许美国陆海军退役军人及预备役军人组成美国志愿队前往中国。按照中美双方的协议,中方以中央飞机制造公司的名义在美国各地招募空中及地勤人员,每个志愿者都必须签约作为中国空军志愿人员为中国空军服务。就这样,一批原本彼此毫无关联的美国青年,出于各种各样的理由,汇集到了一起。

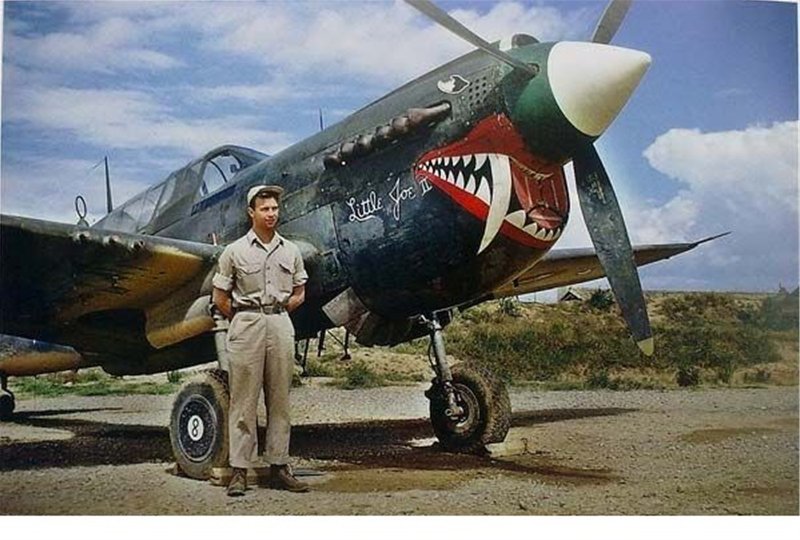

就是这群乌合之众,在接下来的与日轰炸机的历次作战当中,屡创奇迹,将日本飞机打得落花流水,尤其是1941年12月20日昆明上空的那次交战,10架日军轰炸机中有6架被当场击落,其余4架带伤逃走,有3架在返航途中坠毁,只有一架回到基地。而陈纳德的杂牌军,居然只有一架战斗机由于燃油耗尽而迫降。

由于志愿队飞机上画的鲨鱼头,多数中国人不认识,觉得稀奇。第二天,昆明的一家报纸上用“飞虎队”一词来形容志愿队的飞机。“飞虎队”自此叫响。

这才是真正的还原历史,尊重历史。毕竟在那样的一种战争环境之下,这群“空中牛仔”能来到我们受苦受难的中国,这本身就是令人肃然起敬的,何况他们当中的一些人最后为了人类的共同和平,在中国的蓝色天空中献出了宝贵的生命。所以说,我们祖国神圣的抗战事业,怎么会没有他们做出的永远值得铭记的那份功勋!

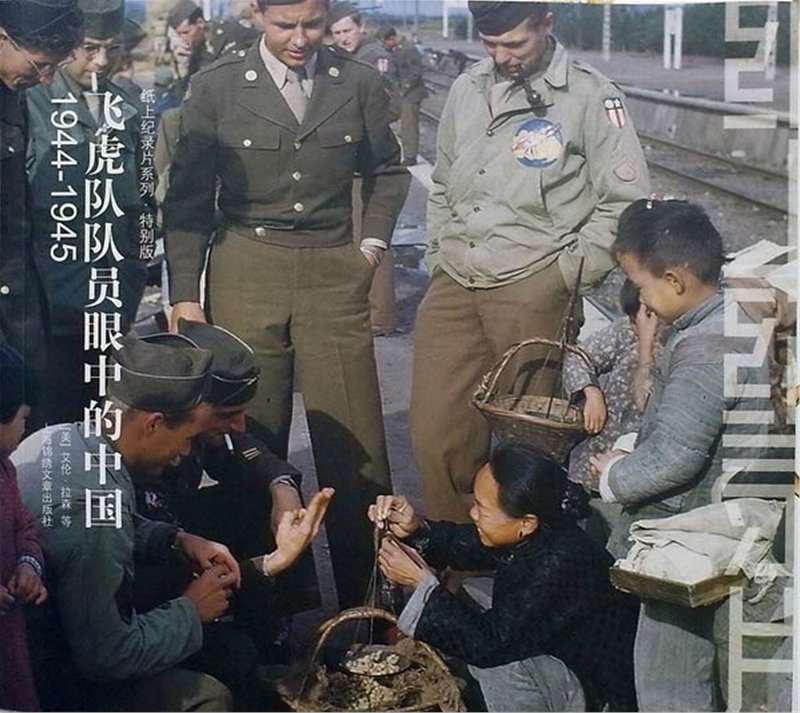

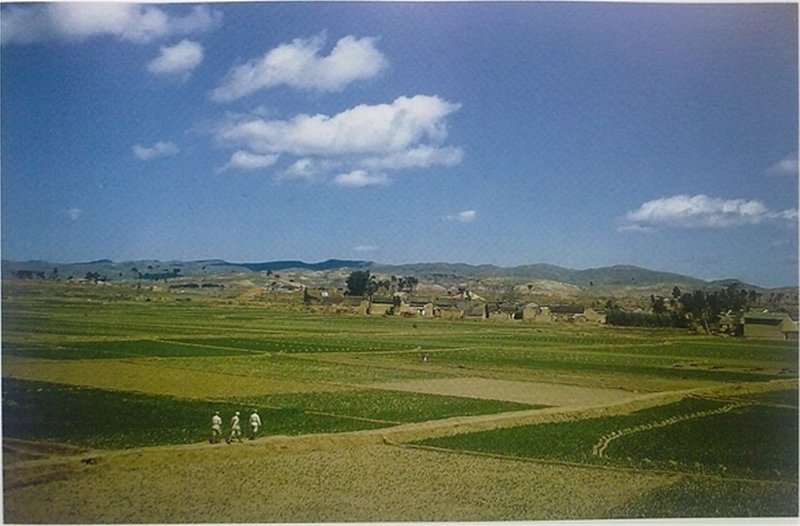

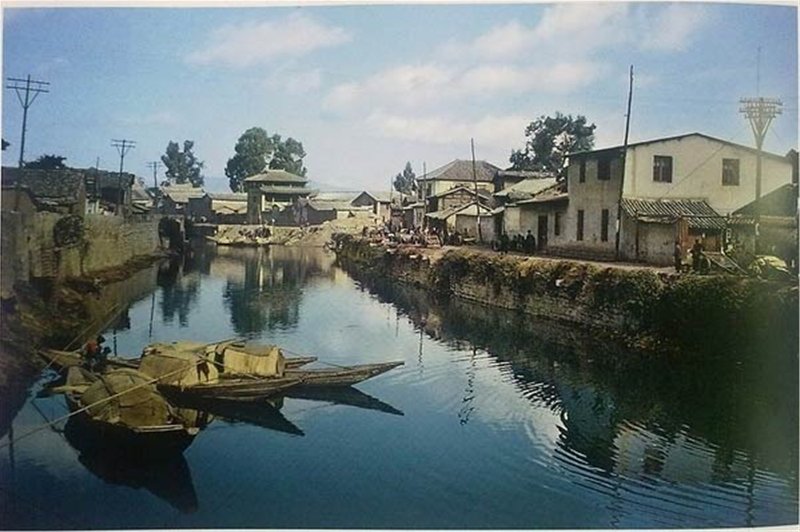

就是源自于对“飞虎队”的崇敬和喜爱,本人收罗到许多有关他们的书籍材料。最近的收获正是标题中的这本《飞虎队队员眼中的中国》,这本书不看则已,一看准把你吓一跳。因为它全由摄影图片组成,更令人吃惊的是这些照片全部使用上世纪四十年代的彩色胶片拍摄,它所呈现的色彩是如此逼真,画面竟然如此清晰,而保存得如此完好,这不能不令人赞叹有加。这一切得十分感谢照片的拍摄者——当时作为“飞虎队”第35照相侦察中队的艾伦·拉森和威廉·迪柏。就是他俩,给我们留下了如此珍稀,如此具有历史文献价值的照片。在一幅幅色彩明艳的照片中,昆明的天空是那样的清澈湛蓝,层层梯田是那样的油绿葱郁;重庆的街道是那样的祥和娴静,饱受战争苦难的人们又是那样的敦厚朴实;而江南沪杭的风景又是那样的秀美别致,那些刚刚结束战乱返乡的人们又是那样开朗有趣。天啊!这就是我们的美丽中国,这就是我们可爱刚强的中国人!

这本书不仅颠覆了我自儿时起对解放前那段历史特别是抗战时期那段历史的黑白记忆,而且再次颠覆了我对那段抗战历史的认识。所以我希望大家多从书本中去寻找那些遗失在角落处的历史真相,也许你会发现甚多,也许就像现在的我一样惊奇地发现70年前的中国竟然那样的美丽,那样的可爱。不用说,就是因为她如此的美丽可爱,我们不屈的中国青年才会喊出“一片河山一滴血,十万青年十万兵”的口号,然后做出保护她,捍卫她的壮举!

掩书暇思,当时在空中飞翔的艾伦·拉森和威廉·迪柏俯瞰着的中国大地是否也如此美丽动人?我想是肯定的,虽然他俩没有留下这样的文字记录,但美国《时代》周刊的创始人亨利·鲁斯替他们写到了在空中看到的这一切。那是1941年5月8日,鲁斯携夫人乘飞机从香港飞往重庆,快到重庆时,他俯瞰机翼下起伏的山峦,一时间,他仿佛忘记了战争的残酷存在,竟陶醉于大自然的丰富画面带给他的冲动。他在日记中这样写:

太阳升起,云雾消散,大地景色层次丰富,如仙境一般美丽。大地上,种植水稻的梯田层层叠叠,在群山万壑间蔓延。每座山峦,景色各异,忽而奇峰耸立,忽而峭壁深幽,接着又一座座险峰迎面而来。每个山顶,几乎都有形状不一的梯田,或方,或圆,更多的则像初上的弦月。一景复一景,直至森林覆盖,群峰簇拥。这番景象,简直只能在一个有着纯粹想象的孩子的梦中出现。

请你闭着眼睛想象吧!像一只飞翔着的小鸟一样。

一个如此美丽的中国,叫人如何不想她!