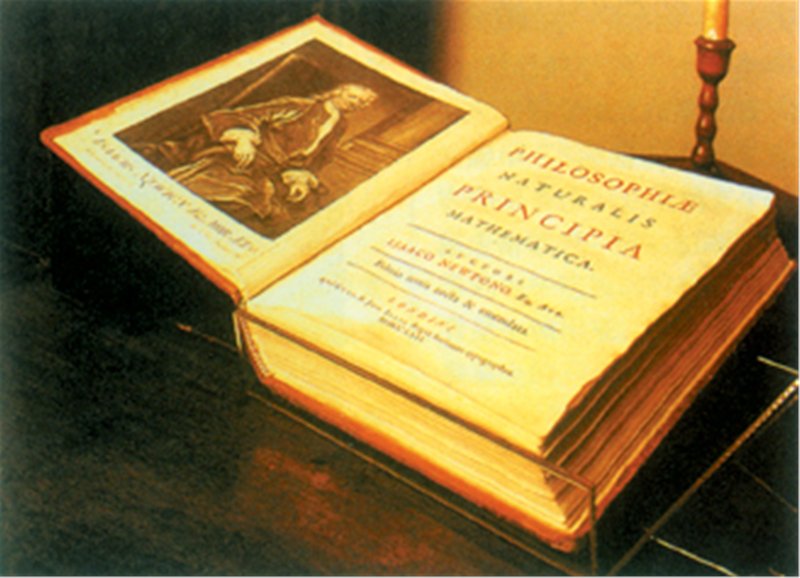

追寻大师的足迹——再读牛顿《自然哲学的数学原理》

记得第一次读牛顿的《自然哲学的数学原理》是在大学一年级,作为一名学物理专业的学生,这部著作是必读的。当时就为牛顿的正缜密思维所倾倒。但是,大师著作中的不少论述,我还是似是而非,似懂非懂。第二次读这部著作,是大学毕业后刚走上教学岗位。我的指导老师,一位长者,我们学校的校长,他建议我读下《原理》,这一次,我对牛顿治学态度有更深层次的感悟,对我今后的教学工作产生了深远的影响。

今年暑假,高考之后,产生了再次读《原理》的念头,但是,我想读牛顿的原著。从牛津大学图书馆找到的是拉丁文的原版,遗憾的是,我不懂拉丁文。只好到加州大学伯克利分校找到英文版的。对照中、英文不同的版本,深感语言是不能被“翻译”的。仔细读牛顿对每一条定义、原理、定理的论述和证明,大师的语言的意境、逻辑的严密性给我以强烈的震撼,整部著作的理论体系之完整、对十八世纪之前力学研究成果创造性的总结,其历史地位在相当长的时间内是无人能及的。认真读完《原理》,就能对经典力学的理论体系有一较为完整的理解。

我们正在进行的新课改,其理念是在教学中贯彻实现“三维”教学目标,其中,使学生掌握各学科的理论体系结构以及各个学科思维方法研究的思路亦即本学科的方法论是其中的重要一环。以物理学科来说,其中要实现“知识与技能”这一维教学目标,就必须要使使学生掌握物理学的整个理论体系、物理思想和物理方法。现行的做法是用“模块”教学来实现。读《原理》后,我有一点不同的想法,力学理论中的各个部分是有机联系的整体,从学习的角度来看,是缺一则不易理解的。而物理学的所谓各个“模块”之间看似无关,其实是紧密相关、互为条件的。以电磁学为例,教物理的老师都知道,学生如果没有良好的力学基础,学习起来是非常困难的。作为教师,决不能把各个“横块”当成积木块,从中选出若干块就可以搭成想要东西!这种想法是一厢情愿的、是想当然的。作为老师,应该有清醒的认识,要有战略眼光,要有驾驭本学科教学灵活机变的本领。兵法有云:“不谋全局者不足谋一域”就是这个道理。

牛顿的《原理》中,各学科之间的联系的紧密程度在科学研究中体现得淋漓尽致,这也正是这本巨著的名字《自然哲学的数学原理》的真正含义。人们总是要从感性思维向理性思维过渡的,不能总停留在感性思维的水平上的。教学中以学生现有的知识储备为基础尽可能地用学生感性思维方式进行教学使学生尽快进入角色是无可厚非的,但不是全部,不能一味追求感性思维,因为中学阶段的物理教学有一项重要任务:引导学生的思维方式转向理性思维。

当前的新课改的理念无疑是从学生终身发展的高度出发的。但是,在新课程的试验阶段,可能有考虑不周之处,作为老师,在实施教学的过程中,应该作适当的弥补。以数学学科与物理学科之间的配合为例,新课程中,平面几何是选修内容,从理论上讲,学生可以不选、不学,但是在物理学科中,平面几何知识是所需的数学知识中最基本的,从一开始就要使用。数学和物理之间的脱节,使物理成为高中学生感觉最难学也是最恐惧的学科。因此,我认为,学校应该组织协调,合理安排教学内容的选择、教学顺序,有利于实现新课程的理念。

读《原理》,我感觉到引导学生成长成人是最重的教学任务。牛顿发明的微积分,从《原理》中可以看出其“功力”的强劲,对比一个莱布尼兹从另一角度同时发明的相同理论,不难发现,莱布尼兹的数学思维更为严密更为完整。但牛顿却因为“功利”的原因发动了“论战”。这也反映了大师在伟大的同时,也有“阴暗面”。我们在教学中不能回避这些不尽人意的地方不可遮遮掩掩。从正面引导学生树立正确的“三观”。

读《原理》,越发感到,只有师从大师的伟大之处,不断学习不断提高自己的理论水平,才能从更高的角度看待教育中出现的问题,更好贯彻新课程理念。

(编者按:此文获2011年度海南中学教师读书心得评比二等奖)