为君翻作《琵琶行》

在所有对事物的描写中,描写声音是最难描写的。我们尽可用“洪亮”、“嘹亮”、“低沉”、“柔和”、“抑扬顿挫”来形容它,但是还是让人感觉一头雾水,不得要领。

中国古典文学作品中,写声音写得最好的有两个,一个是白居易的《琵琶行》,一个是刘鹗的《老残游记》中“明湖居听书”一段。其中又以《琵琶行》最为人们所熟知:很多人背不下完整的《琵琶行》,但都知道“此时无声胜有声”这样的诗句。《琵琶行》一直以对音乐描写堪称后世典范而名垂青史。

《琵琶行》对音乐的描写的成功,得益于白居易所用的声音描写的手法:将抽象的听觉形象转化为“可见”的视觉形象:

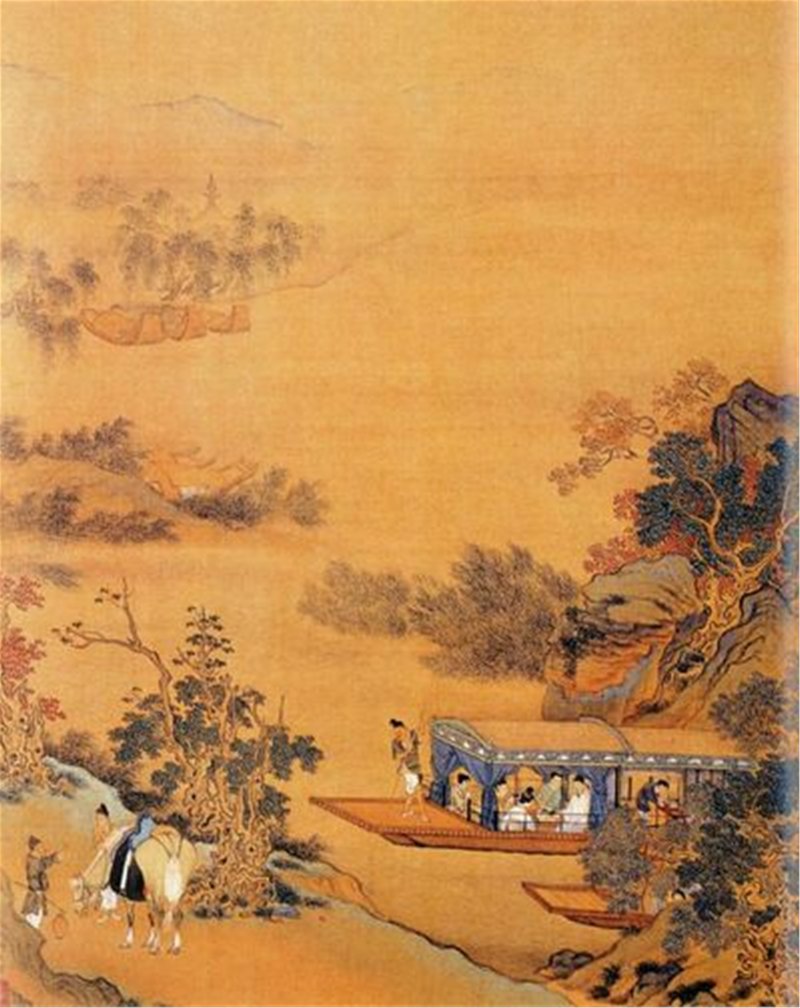

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。

这段“画面感”极强的对乐声的描写,岂是一个“形象”了得!

事实上,人们对声音的理解,常常与“画面”联系在一起的。小时候看上海译制片厂配音的外国电影,每听到童志荣那华丽的嗓音,大家总是会在脑海里浮现出一个英俊小生的形象,如同他用声音演绎的银幕上的“佐罗”,直到他从幕后走到台前,我们才发现他是一个长得并不英俊的中年人;现在接电话,我们也会在脑海中幻化出对方说话时的表情、动作甚至她打电话的场景。这些“幻觉”大概是人类固有的思维习惯。白居易很好地利用了这一点来描摹声音:“珠”之大小正如音之大小,“珠”之圆润正如声之圆润,“珠”之起落如音乐的起伏,“珠”与“玉”的碰撞如音符之清脆跌宕。“珠”与“玉”又是美之象征,色泽柔和,名贵而不张扬,正如优美之乐曲,华美而内敛。“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”,琵琶女弹拨之间流淌出的音符,就在这样“可见”的描写中绕梁千年而不绝。

所以,我讲此诗,上来先播放一段音乐,然后让学生告诉我他们听出了什么。听音乐需要将听觉转化为视觉的想象力,读《琵琶行》这样描写音乐的诗歌,也需要这样的想象力,以这样的方式导入,正可启迪学生的想象力,理解诗歌语言之高妙!

解读这首诗,当然还要解读诗歌所��含的情感。如果仅仅注意诗人所抒发的“贬谪之意”,那就离学生的生活远了,引不起学生的兴趣。我们应该围绕“知音难觅”来做文章。

音乐写作承载着作者的情感,音乐演奏倾注了琴师的情感,音乐欣赏调动了听众的情感。为什么白居易与琵琶女有“相逢何必曾相识”的感叹?就是因为他们“同是天涯沦落人”,有着相似的境遇。音乐欣赏是一件非常个人化的事情,所谓“知音”,就是琴师与听众在相同的音符跳跃旋律变化中产生情感的应和,心灵的共鸣。而要达成如此“奇效”,琴师与听众必有相似遭遇并由此形成共同的情感体验方可,理解了他的曲子,当然也就理解了他的心思,这样“知音”就不仅仅局限在音乐欣赏方面了。

如此多的“巧合”要凑到一块,那就只能是天意,可遇而不可求,故有“知音难觅”之说。也正因为“知音难觅”,故而有“相逢何必曾相识”的感叹——有些人,永远只是一个知人知面不知心的“熟悉的陌生人”;有些人,第一次见面,却如那首俗歌里唱的,“在哪里,在哪里见过你?你的笑容这样熟悉,我一时想不起”!