读“红”札记之三:“红学”与“红迷”

在中国的文化史上,有“经学”,有“选学”,有“儒学”,有“佛学”,有“甲骨学”,有“敦煌学”等,而以对一位作家、一部作品的研究,成为一门独立的学问的,只有曹雪芹的《红楼梦》。考之于国外,与之媲美并肩的,屈指算来,也只有英国的“莎学”——研究莎士比亚及其作品的一门学问。这在世界文化史上都不能不说是一种奇特的现象。当然,这二者也是存在着细微的差别的,“红学”是研究一部作品,一位作家;“莎学”则研究的是一位作家,三十七部戏剧、两部长篇叙事诗和一百五十四首十四行诗。

无论是在自然科学领域或者是在社会科学领域,要想建构一门独立的学问,至少要符合以下条件,一是要有专门的研究机构,二是要有专门的研究刊物,三是要有终身从事此项学问的研究人员,四是要定期召开具有国际影响的学术讨论会,五是要有突出的研究成果——这成果必须能够为人类提供物质的或精神的营养,而不是糟粕。可以说,“红学”完全具备了以上的诸多条件,中国社会科学院《红楼梦》研究所就是专门的研究机构,民间学术团体“中国《红楼梦》研究会”以及“分会”机构遍布全国各地;《红楼梦学刊》是国家级的学术刊物;从事研究《红楼梦》以及作者曹雪芹的知名学者以及学术队伍蔚为大观;国内国际《红楼梦》学术讨论会已经召开数十次之多;研究《红楼梦》以及作者曹雪芹的学术著作多达百部,学术文章更是屡屡见诸报章杂志。清人汪堃在其《寄蜗残贅》一书中说:“《红楼梦》一书,始于乾隆间,后遂遍传海内,几于家置一编。”在那个时代,“几于家置一编”这种说法似乎有些夸大其词;但是,到了现代社会,说我们中国的家庭中三分之一者购置有《红楼梦》一书,当不为过。所以,一时间国人中惊呼“红水泛滥”的声音,频频传于耳边。从中也可见出这部小说巨大的社会影响力。

我们海口市第七中学的一位教师,是位地道的“红迷”,几年前,她就亲口告诉我说,《红楼梦》一书,他已经阅读了十七遍,且每次阅读都有感悟,都有发现,都有收获;阅读《红楼梦》将会伴随着她的终身,将永远成为她生活内容的一部分。

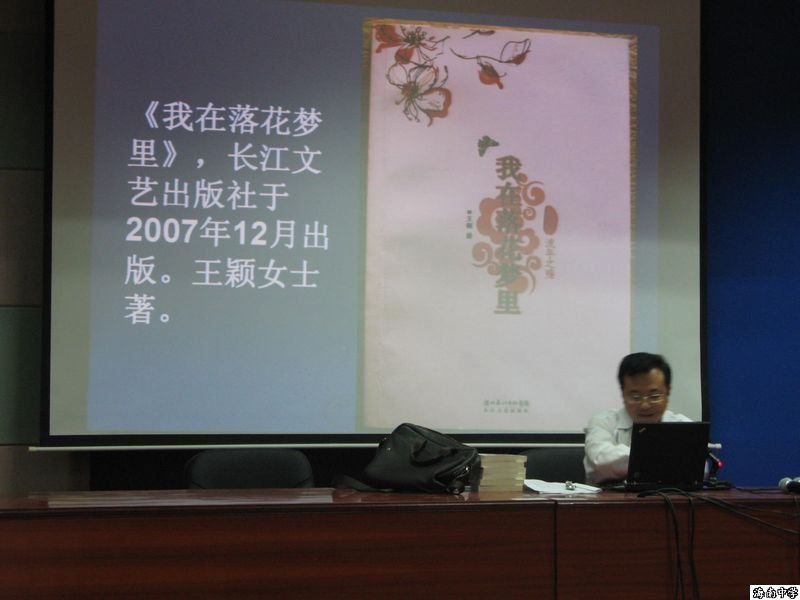

今年十月一日,我到市购书中心购买了《我在落花梦里》一书,长江文艺出版社于2007年12月出版,本书的著者王颖女士,是不是一位美女不得而知,但绝对是一位才女,是典型的“80后”才女。2001年9月考入武汉大学的时候,她刚年满十八岁,后来又到北京大学攻读学位,迄今也才只有二十五岁芳龄。虽然青春年少,但却是一位老“红迷”了,据其所述,她在高中三年期间,利用学业闲暇,将一部《红楼梦》读了三十遍之多。难怪她一进入武汉大学读书,就与同好者组织起了“红楼论坛”,一时盛况空前,听者如云;后来她进京读书,又把“论坛”捎带进了北大学府,而这部著作就是她多次讲学的结晶。“80后”而有如此古典文学素养者实不多见,令我钦佩。何况,她自我简介中的文字也别具一格,读来有清新喜人之感:

王颖,典型双鱼座女子,痴迷《红楼梦》诗词、洞箫和昆曲。自十五岁起常做一个梦:守侯在黄叶村的孤灯下为曹雪芹磨墨,静静地陪他写《红楼梦》,任自己一点一点沉醉,一点一点变老。傻傻地折去三分之二的寿命,来为他换取天年。而那剩下的三分之一的岁月,也用来陪伴他。二十二岁负笈燕园,特地前往京郊西山拜谒曹雪芹纪念馆,从此固执地相信自己的前世是樱桃沟的一只小白狐。

她在创作手记中还写道:

记得从前有一次,同学给我算上辈子是什么,结果算出来我的前世是非人类。后来我想,莫非我的前世竟是狐么?

我愿意我的前世是狐,最好是白狐。前世的我住在西山樱桃沟,我的皮毛是雪一般的颜色。我一定会常常来黄叶村看他,当我卧在他门前看他写书、听他吟哦的时候,他并不知道。

当我是狐的时候,我会幻想自己像传说中的狐精那样拜月,然后化做一个冰雪聪明的女子。

也许我的前世,就是这样。

如果我没有猜错的话,王颖女士应该是一位江南碧玉;因为,北国的女子大多是不懂得“洞箫和昆曲”的。看来,这位氤氲着南国浪漫气息的才女,不仅对《红楼梦》痴了迷,而且还对黄叶村中的著书人也痴了迷。只是不知曹雪芹当年过的那种残杯冷炙、苦辛悲绝的生活,她能否忍受得了?

(编者按:此文为马向阳校长为学生开设的“红楼梦导读”系列讲座讲稿之三)