真正的教育从读一本好书开始

对语文学科来说,课外阅读是减轻学生过重学习负担的重要途径。

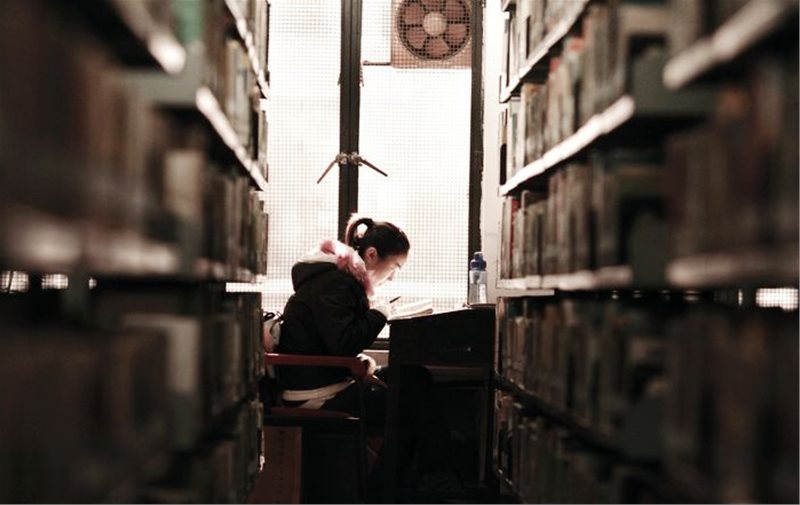

苏霍姆林斯基经过多年的探索,认为课外阅读是减轻学生过重学习负担的重要途径。他说:凡是除了教科书以外什么也不阅读的学生,其学习负担是沉重的;如果教师只考虑怎样迫使学生用更多的时间坐在那里抠教科书,怎样把他们的注意力从别的一切活动中都吸引过来,那么学生过重的学业负担必然不可避免;如果一个学生把全部时间都花费在准备必修课上去,那么学习对他来说必然是不堪忍受的重负。苏霍姆林斯基告诫我们,如果一个学生阅读了大量的课外读物,那么他不仅能够轻松地、优秀地完成学业,而且能满足其他方面(创造性的智力活动、锻炼身体、参加劳动、审美活动)的兴趣。他高声疾呼“如果我们真的想减轻学生的脑力劳动,那就让我们在学生面前敞开道路,让他们走到学校图书馆的书架跟前去,让书籍从沉睡的巨人变成青年的挚友吧!”

苏霍姆林斯基的观点和我国古代的私塾教育的做法不谋而合。追求和坚守阅读,才能真正提高受教者的学识素养和构建受教者的智力背景,才能丰富受教者的精神世界。

真正地阅读是减轻学生负担的开始。真正的教育从读一本好书开始。提高语文学科的教学质量,仅仅阅读和学习教科书中的有限篇章完全不够,这应该是所有语文同行的共识。陆游说:汝果欲学诗,功夫在诗外。真想要学好语文,重视课外阅读才是真正的领悟。只有真正地自由自在地养成阅读习惯,学生才会发自内心地喜欢和热爱语文。兴趣是最好的老师,没有兴趣,再少的负担也是最重的负担;有了兴趣,再大的负担也不是负担。只有真正地热爱,才能做到“轻负高质”。

但在当前的教育环境中,学生面对升学压力,时间严重不足。在这样的现实中,语文老师如何对学生加强阅读指导,让学生热爱阅读,对语文学科产生兴趣,就显得十分重要。

经过长时间的探索和思考,我认为从以下几个方面对学生的课外阅读进行指导,有比较好的效果。

一、守住大本营,课堂激趣引导阅读。

教材中的课文是精选的佳作,但数量有限,并不能满足学生的阅读量。但课文却是一个引子,可以引出许多有价值的读物推介给学生,引导学生进行阅读。

首先,通过学习课文,可以让学生深入阅读原著。

比如上《林黛玉进贾府》一文前,我就对学生阅读《红楼梦》的情况进行调查。结果在所任教的两个班级中,阅读过原著但没有读完的同学有10人,读完原著的同学有2人。于是我就让读完原著的同学上来介绍阅读的感受。虽然这位同学讲得不是很精彩,但通过神情却传达出来对《红楼梦》的热爱。在上课的过程中,我又将《红楼梦》中比较吸引人的几个神话故事和“金陵十二钗”的悲剧故事进行详细介绍,学生们都对《红楼梦》表现出极大的兴趣。于是我就要求和呼吁,全班同学每人都要在本学期内阅读完《红楼梦》原著,这是我国最伟大的文学作品,读过的同学进行再次阅读。在学期末进行检查时,全班有32位同学至少读完一遍,另有几名男同学没有读,其余的同学没有读完。在暑假的时候,我要求学生再次反复阅读自己最喜欢的章节,然后写一篇读书随笔,完成后,质量都比较高。特别喜欢《红楼梦》的同学,我又推荐了周汝昌、王蒙等红学研究专家的书籍让其进行深度阅读研究。

其次,通过学习课文,可以让学生阅读作者传记。

“知人论世”是中国的文学批评传统,而教材中选文的作者多是古今中外文化名人,借学习课文之机让学生阅读作者的传记,不失为一个好办法。可以让学生从一些伟人或历史文化名人身上汲取营养,获取力量。比如学苏东坡的诗文,我就向学生推荐林语堂先生的《苏东坡传》,读过此书的同学,没有不喜爱的;在讲授屈原的《离骚》时,给学生阅读并讲解《史记》中的《屈原列传》。

再次,通过学习课文,可以让学生阅读作者的其它作品。

在学习刘亮程的散文《寒风吹彻》之后,我就推荐学生去阅读刘亮程的代表作《一个人的村庄》,有毕业多年的学生,到现在还是一直珍爱此书,常常阅读;学习史铁生的《我与地坛》一文,我就推荐学生去阅读史铁生的散文集,史铁生的精神与文章,在部分同学的心中产生巨大的影响;学习《鸿门宴》一文,学生对汉初三杰和项羽的故事极有兴趣,我就推荐易中天先生的《品人录》与《汉代风云人物》让学生阅读,学生的兴趣完全被激发出来,还有一些学生将这些资料全部搜集起来,形成一个资料库,供同学传阅。

第四,通过学习课文,可以推荐学生观看电影名作。

观影也是一种阅读,而且作为艺术品,电影通俗易懂,融艺术与人文思考于一体,可以给人带来最直观的体验和感受。我所选的影片都是适合学生观看的优秀的影片,而且尽量做到和教材相关,作为课文的延伸阅读。比如学习沈从文先生的小说《边城》,我就把电影《边城》放给学生看,有助于学生感受小说与电影结合的魅力。学习《先秦诸子选读》,就推荐周润发主演的《孔子》给学生看。学习古代诗歌,就把央视制作的专题片《唐之韵》放给学生观看,以系统地了解唐代诗歌传统。学习《兰亭集序》一文,我找来大型专题片《江南》给学生播放,学生都沉浸在那具有古典韵味的精彩画面与解说之中。学习《项羽之死》我就找来吕良伟主演的《西楚霸王》和冯绍峰主演的《鸿门宴》给学生播放。每年寒暑假,我都要给学生推荐一些影片和名著供学生观看阅读,并在开学初上交影评和读后感,利用课前演讲让学生发表阅读和观影的感受。

二、师生齐努力,旁征博引增广贤文。

广泛的课外阅读有助于提高课堂教学质量。教师在班级根据教学情况进行阅读推荐还远远不够,因为,有一些推荐,并不是所有的学生都能落实,也有的学生想进行阅读但找不到阅读的书籍。根据这种情况,我就编选阅读材料发给学生阅读。比如,讲胡适《我的母亲》一文,我就印发了老舍《我的母亲》给学生比较阅读;讲梁衡的《把栏杆拍遍》,我就印发梁衡的《觅渡,觅渡,渡何处》给学生看,很多学生因此而主动去图书馆查阅梁衡的其他作品欣赏。

三、活动相配合,演讲征文形式多样。

为了宣传扩大阅读影响力,学校还会定期组织各种课外阅读活动。老师们首先抓住课前演讲者个最接地气的平台,倡导全班参与演讲推介。这个活动学生参与度高,常态化让它的影响最深远。比如有一位同学介绍了自己喜欢的日本推理小说,隔两天就有另一位同学介绍自己喜欢的欧美推理小说,没想到下一个学期,第三位同学就自己假期阅读两类推理小说的感受做了一番比较分析,引起全班的热烈讨论。备课组还借每年4月23日读书日的东风,组织读书报告会,有限的名额在班内掀起了激烈的竞争,也促使学生的阅读实现了由量到质的飞跃。文学社团是课外阅读的主阵地,《溪韵》和《海风诗报》两份校内文学期刊给热爱读书的同学提供了发表作品的平台,并将其中特别优秀的文章推荐给省内外各大媒体网站。

四、影响恒久远,终身阅读终身领悟。

在每一届学生的高中三年阅读实践中,我都会让学生寻找能深刻影响自己心灵的书籍。争取让每一个学生都找到一本对自己的心灵和情感产生持久影响力的书籍。因为,在每一个人的人生中,都会有那么一件事或一个人或一本书影响你人生的走向。这样的一本书找到后,每一位同学都应将这本书作为自己反复钻研与阅读的书。许多书会让人常读常新,也总会对自己产生难以估量的影响。有的同学选择《红楼梦》,有的同学选择《富兰克林自传》,有的同学选择《拿破伦传》等等。现在的选择未必就真的对以后产生深刻的影响,但这样的选择本身就说明了他是经过多次阅读,有过真诚的难以忘怀的感受才做出的。

真正的教育从读一本好书开始。苏霍姆林斯基认为,阅读一本好书能够吸引学生的理智和心灵,激起他对世界和对自己的深思,迫使他认识自己和思考自己的未来。尤其是英雄人物传记更能激发青少年进行自我教育。青少年在阅读英雄人物传记时,必然会被英雄人物的道德美所吸引,震撼,赞赏和摹仿;必然会用英雄人物的眼光来看自己,用英勇行为的尺度来衡量自己;必然会自己对自己谈话,诉诸自己的良心,为自己的错误而感到悔恨,为自己的命运而感到激动——这就是真正的自我教育。